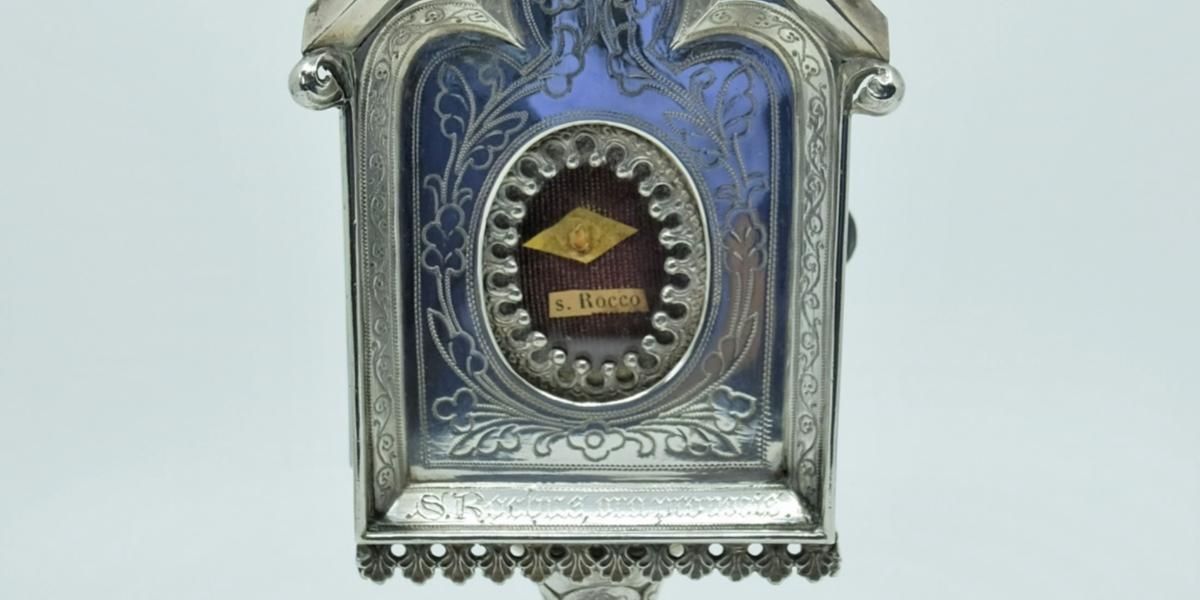

Gegen Pest und Pandemie – ein Reliquienostensorium in St. Rochus in Bonn-Duisdorf

Gabriel Joseph Heinrich Hermeling, Köln

vermutlich zwischen 1865 und 1875

Silber, gegossen, getrieben, graviert; Glas; Textil

Inschrift: S. Rochus, ora pro nobis („Hl. Rochus, bitte für uns“)

Ferner punziert: G. HERMELING, Meisterzeichen (GH in einem Wappen mit drei Kronen), 800 (Silberfeingehalt), Halbmond und Krone (Reichssilberstempel)

Die Jahre der COVID-19-Pandemie (2019-2023) haben nur zu deutlich bewusstgemacht, dass ansteckende Krankheiten (z.B. Typhus, Cholera, die Spanische Grippe oder die Pest) nicht nur Phänomene aus den Geschichtsbüchern sind. Schon immer wandten sich die Menschen in derartigen Notzeiten an die Heiligen als Beschützer vor Seuchen. Besonders populär wurde im ausgehenden Mittelalter der heilige Rochus von Montpellier (1295-1379), um dessen Person sich eine ausführliche Lebensbeschreibung entwickelte:

Im Jahr 1317 half der Heilige als Rompilger bei der Pflege von Pestkranken, von denen er viele nur durch das Kreuzzeichen heilte. Durch den Umgang mit den Kranken infizierte er sich 1322 in Piacenza allerdings bald selbst mit dem die Pest auslösenden Bakterium. Da ihn niemand pflegen wollte, zog er sich betend in eine einsame Holzhütte im Wald zurück. Dort wurde er der Legende nach von einem Engel gepflegt, und der Hund eines Junkers brachte ihm so lange Brot, bis er wieder genesen war und in die Stadt zurückkehren konnte, wo er weiterhin heilte, bis er dort die Pest besiegt hatte.

In den zahlreichen Darstellungen ist Rochus zumeist in einen Mantel gehüllt und durch Muschelhut und Stab als Pilger kenntlich gemacht. Ihm zur Seite sitzt der ihm das Brot bringende Hund, und manchmal tritt noch der Engel mit einem Salbgefäß hinzu. Stets verweist der Heilige durch Entblößen eines Oberschenkels auf eine als Mal bezeichnete offene Pestbeule, also einen durch die Pest infizierten und angeschwollenen Lymphknoten.

Rochus wurde schon bald als Patron u.a. der Ärzte, der Apotheker, der Kranken- und Siechenhäuser sowie der erkrankten Haustiere verehrt und galt rasch als wirkungsmächtiger Nothelfer gegen Seuchen im Allgemeinen und die Pest im Besonderen. Zur berühmten Gruppe der 14 Nothelfer wurde er allerdings nie gezählt. Nach der Übertragung seiner Reliquien von Montpellier nach Venedig (1485) und der bis 1494 erfolgten Errichtung der Kirche San Rocco führten zahlreiche Wallfahrten zum Grab des Heiligen. Auch an anderen Orten Europas entstanden Rochus geweihte Kapellen und Kirchen, zu denen Wallfahrten unternommen wurden.

In dem für eine Rochusreliquie geschaffenen neugotischen Ostensorium (lat. ostendere = zeigen) in Bonn-Duisdorf verband der Kölner Goldschmied Gabriel Hermeling (1833-1904) die Form eines Heiligenhäuschens mit der einer Monstranz. Ein Trichterfuß, der in einen Schaft mit vierteiligem Nodus übergeht, trägt das hausartige Schaugefäß, durch dessen ovale Öffnung man das Reliquienpartikel betrachten kann. Darunter wird auf einer kurzen Cedula (Reliquienzettel) der Name des Heiligen in italienischer Sprache genannt. Auf dem Satteldach des Schaugefäßes steht auf einer Kreuzblume eine kleine Statuette des heiligen Rochus in Pilgerkleidung und mit dem Pestmal am entblößten linken Oberschenkel, auf das er mit dem Zeigefinger seiner linken Hand deutet. In dieser Darstellung Rochus‘ verzichtete Gabriel Hermeling auf einige der üblichen Attribute wie Pilgerstab, Hund und Engel; er konzentrierte sich ganz auf die auf das Mal hinweisende Geste des Heiligen, die dadurch umso eindringlicher wirkt.

Gabriel Hermeling gilt als der bedeutendste Kölner Goldschmied des 19. Jahrhunderts. Das Duisdorfer Reliquienostensorium schuf er möglicherweise im Zusammenhang mit der feierlichen Konsekration der dortigen Kirche am 31. Oktober 1867. An diesem Ort hat die Rochusverehrung seit Jahrhunderten Tradition; sie geht auf den Ausbruch der „Großen Pest“ von 1665/66 zurück. Für die 1670/71 errichtete Kapelle – den unmittelbaren Vorgängerbau der Kirche des 19. Jahrhunderts – wählte man dann bewusst und gleichsam vorbeugend den heiligen Rochus als Patron.

Wie aktuell die Rochusverehrung auch heute noch ist, hat zuletzt die COVID-19-Pandemie gezeigt, in deren Verlauf Rochus in vielen Kirchengemeinden häufig in Gebeten gegen die Krankheit angerufen wurde. Eine Reliquie kann dabei eine materielle Brücke zur Person eines starken Helfers im Himmel sein. In einem Reliquiar ist sie gleichzeitig sichtbar, mobil und im wahrsten Sinne des Wortes „begreifbar“. Sie kann auf diese Weise mit einer großen Zahl von Menschen geteilt werden, sie trösten und dabei helfen das Leiden zu lindern.

Literatur/Quellen

Clasen, Carl-Wilhelm: Die Kölner Goldschmiede Hermeling. In: Die Kunstdenkmäler des Rheinlandes, hg. von Günther Borchers, Beiheft 20, Düsseldorf 1974, S. 263-278.

Herberg, Josef (Hg.): Kirchen in Bonn. Geschichte und Kunst der katholischen Pfarreien und Gotteshäuser, Petersberg 2011, S. 183-187.

Lütkenhaus, Hildegard: Sakrale Goldschmiedekunst des Historismus im Rheinland. Ein Beitrag zu Gestalt und Geschichte retrospektiver Stilphasen im 19. Jahrhundert, Berlin 1992.

Passavanti, Wilhelm (Hg.): Bonner Kirchen und Kapellen. Geschichte und Kunst der katholischen Gotteshäuser und Pfarreien, Bonn 1989, S. 109-111.

Schäfke, Werner: Goldschmiedearbeiten des Historismus in Köln. Ausstellungskatalog, Kölnisches Stadtmuseum, 22.11.1980 bis 28.01.1981, Köln 1980.

Steimel, Mathias: Chronik der Pfarrei St. Rochus zu Duisdorf in Bonn, Bonn 1984 (= Auszug aus: Mathias Steimel: Duisdorf. Chronik eines Vorortes von Bonn).

Zeller, Michael: Rochus – Die Pest und ihr Patron, Nürnberg 1989.